2024-10-17 19:24:00

吴家琳的创作持续围绕着“存在的边界”展开,一种跨越物种、感知与死亡经验的艺术实践逐步形成独特语言。她的创作呈现出一种具备方法论深度与媒介敏感性的持续演化。吴家琳的代表性作品《POD: Oppossum Shrimps》《Life After Death》与《Eternal Trace》近几年频繁展出于伦敦、天津、上海等地,构成一组跨越生态技术、感官实践与哲学命题的复合性线索。这些作品不仅标示出她创作语言的精化过程,也体现出她如何以视觉艺术作为一种研究工具,持续介入关于人类处境、物种共生与死亡经验的探讨。

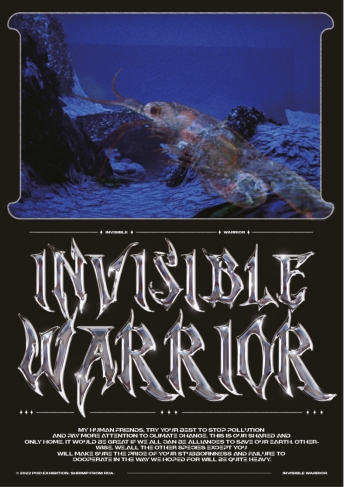

吴家琳的创作始终将“边界”作为感知组织的出发点,不论是物种边界、时间边界,还是经验与表征之间的边界。《POD: Oppossum Shrimps》(2022)作为这一阶段的起点,通过一种模拟生态系统的交叉叙事结构,提出了非人类视角的再设想。在该作品中,生物学特征、行为机制与虚构性叙述被有机融合,装置模拟了对环境变化具有高度敏感性的拟态虾类与水母之间的功能性共生。此处,吴家琳借用了“生态修辞”与“生物拟演”两种方法,将人类中心主义解构为一组寓言性关系结构,使观看者不仅是观察者,更成为被卷入系统演算的节点。这种创作策略显然不是对科技未来主义的盲目投射,而是一种对地球尺度生态系统中知识循环机制的诗性介入。

2023年展出的《Life After Death》则将关注转向了生命与死亡之间的感知张力。通过结合3D扫描图像、户外环境音采集与可穿戴装置的交叉媒介实践,吴家琳在此提出一种非叙述式的死亡想象。在她的设定中,死亡并非终结事件,而是一段发生中的能量转化过程,这一过程以感官剥离、时间错置与视觉结构的断裂形式展开。这件作品延续了她对“知觉考古学”的探索,强调图像、声音与身体之间的延迟互动所生成的心理空间。通过影像中缓慢堆叠的时间层、声音中游离的非人语调,以及装置材料表面与皮肤之间的微距关系,观众被牵引进入一种“死后状态”的模拟体验。

而在2024年相继于天津与上海展出的《Eternal Trace》,则标志着她进入了一个关于“痕迹”与“变形持续性”的深层命题阶段。这件作品以重复、冲刷、溃散等语义机制展开图像组织,形成一种视觉上的流动性结构,旨在回应人类在地质、环境、文化维度上所遗留的非固定性存在状态。影像与声音在此不再以传递信息为目的,而是成为构成性素材,在其消解与再现之间构建出一种可被触摸的时间感。在这件作品中,吴家琳显著地强化了“情境知觉”的操作逻辑:艺术不再作为表达观点的媒介,而是被转化为一组开放性的经验装置。在作品中她表达着“to exist is to reveal, to see, to feel”—这一语句不仅成为作品的内部节律,也体现出她始终坚持的观看伦理:存在必须在被经验、被穿越之后,才具有其真实有效性。

贯穿吴家琳这三年创作的,是一种对“持续生成性”的深刻执念。她并不试图塑造宏大命题,而是以微观策略持续扰动系统性边界。她的作品中,时间并非线性推进,而是以滞留、循环、回响等方式嵌入感知结构;空间不被界定为展览场地,而是成为一种可感的心理维度;媒介不作为技术手段被利用,而是被重新激活为一种情绪载体与知识发生的触点。这种从结构解构到感知建构的持续实践,使她的艺术语言逐步摆脱叙述性负担,趋向于一种更接近哲学气候与身体经验之间复杂张力的构成方式。

回望过去三年吴家琳的实践轨迹,她在不断拓展艺术作为研究与存在方式的可能性。通过对非人存在、死亡经验与人类痕迹的多维考察,她提出了一套独具特征的美学思辨系统。在这个系统中,观看成为一种非语言的思维方式,图像成为一种持续振动的思考形式,而艺术本身,则化作一组开放的、不断生成的存在状态,等待被经验、被感知、被静默地认出。未来的路径仍未明晰,但吴家琳作品中的每一次“延迟出现”,都已在当代视觉文化的语境中,缓慢地写下属于她自己的、诗性的、未完成的句子。

责任编辑:冯至

文艺周刊 2024-10-17

中国网 2024-01-16

中国网 2024-01-16

黄石日报 2023-01-16

黄石发布 2022-11-30

黄石发布 2022-11-27

黄石市公安局 2022-11-25

黄石市公安局 2022-11-25

东楚网 2022-11-24

东楚网 2022-11-23

感知实践与物种叙事:吴家琳的艺术之旅

吴家琳的创作持续围绕着“存在的边界”展开,一种跨越物种、感知与死亡经验的艺术实践逐步形成独特语言。她的创作呈现出一种具备方法论深度

正在为您获取最新数据